面對氣候變遷、勞動力短缺與糧食安全等挑戰,農業科技須超前部署,才能回應未來變局。為引導引導農糧領域各產業研究群/品項團隊勾勒10至15年後農糧與農環領域之未來情境與挑戰,農業部農業試驗所與本學會於114年6月23日共同舉辦「農糧產業情境探索工作坊」,邀集農糧各研究群代表及產學專家齊聚一堂,透過情境構想、跨域整合與策略研擬三大主軸,為農糧科技藍圖奠定前瞻方向。

圖、運用AI模型協助研究群/品項團隊進行未來農業情境發想

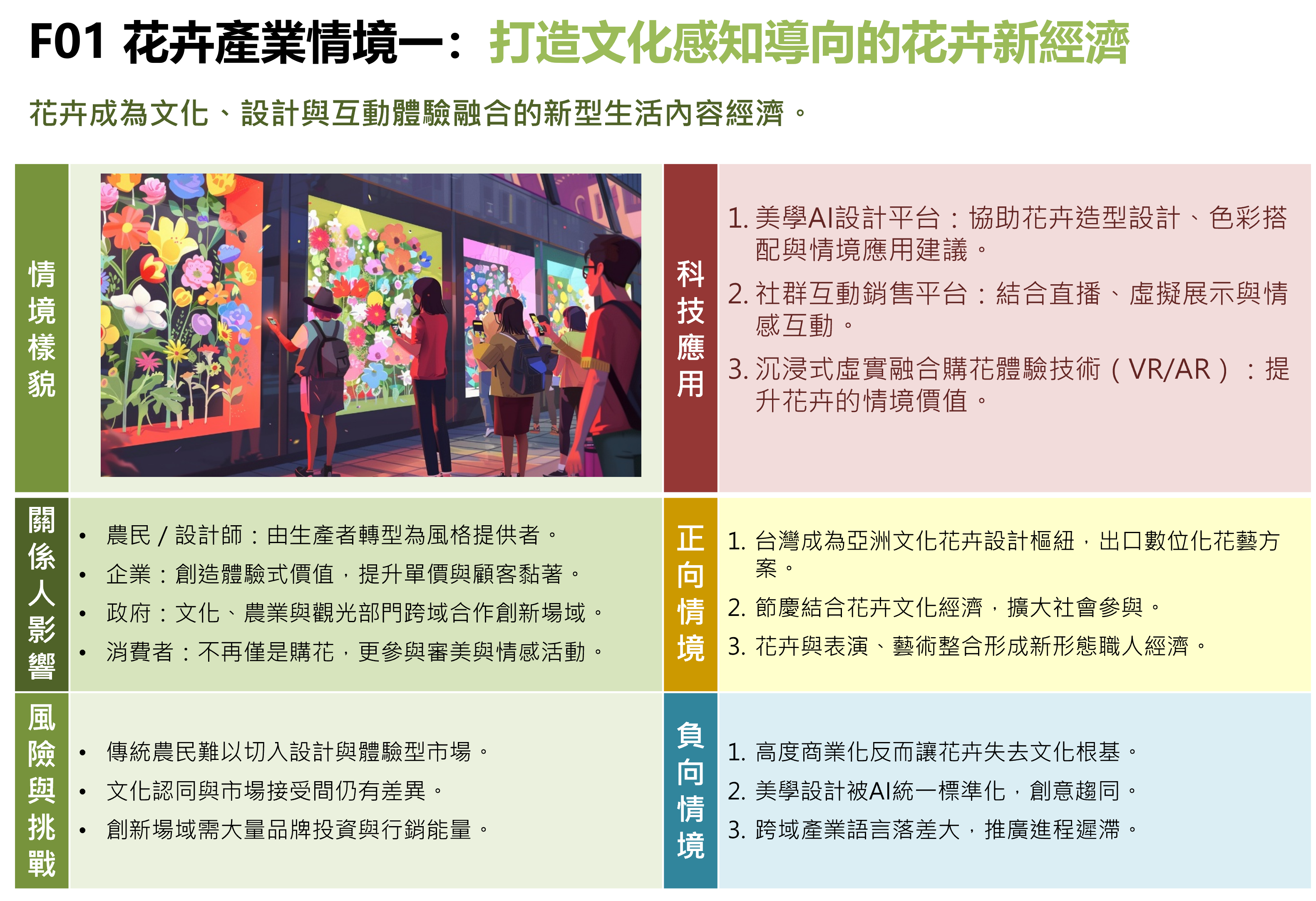

本場次活動聚焦「未來情境輸出 × 跨域科技整合 × 策略行動草案」,透過「情境探索」與「跨域融合」等兩階段工作坊操作,協同跨域研究者共構未來可行的科技整合行動路徑。第一階段「農糧產業情境探索工作坊」於活動辦理之前,由本學會透過AI模型協助10個研究群/品項團隊(含水稻、雜糧、周年型果樹、季節型果樹、蔬菜、花卉、種子種苗、有機、土壤與環境、作物安全等)進行情境發想,針對每組提出五種未來農業發展情境,作為工作坊討論起點。此舉有效促進產業問題與情境規劃的連結,提升分析深度與思考效率。

圖、本學會理事長分享日韓與荷蘭農業科技前瞻趨勢

活動開場由本學會李宜映理事長分享日本、韓國與荷蘭農業科技前瞻計畫之重點趨勢,指出農業已從糧食生產轉向永續、跨域融合的經營模式。內容涵蓋智慧化栽培、氣候韌性、資源循環、社會治理等不同面向,提供臺灣未來農業策略規劃之方向參考,以整合跨域科研與政策規劃。

工作坊首先由桌長引導組員介紹並研讀5個情境草案;接著依據重要性與急迫性篩選1-2個情境進行優化、修正,甚至重新發想;之後各組於共編平台上補充跨域合作單位與行政配套構想;最後進行現場簡報分享並由專家指導與回饋。

圖、分組討論實景

圖、各研究群/品項團隊針對討論調整後的情境進現場報告分享

各小組產出豐碩,顯示情境導向法有效協助產業問題深化與策略精準化。水稻研究群指出直播品種與病害整合平台的研發;雜糧研究強調耐逆育種與冷鏈建設之共同推進;周年果樹與季節果樹品項團隊分別提出設施導入與青農機械化誘因策略;蔬菜與花卉研究群則著眼於集團經營與生活化轉型;種苗與有機研究群聚焦於國際法規、氣候調適與生物多樣性保護;土壤與作物安全則提出建構資料管理平台與智慧審查系統的必要性。

本學會鄒篪生顧問於結語回饋中強調:「問題的本質是預期與實際情境的差距」,提醒與會者須將情境分析、問題定義與策略構想三者緊密結合。他進一步指出農業的「非農業效益」常被忽視,像水稻具備調節氣溫與水資源功能,雜糧也與膳食文化與碳儲存有關,皆應在未來規劃中凸顯。此外,針對產銷平衡應加強消費量的量化基礎,避免「過度增產」假設,同時呼籲整合各組設施需求繪製共通策略矩陣,並納入人才培育與品牌發展等長線議題,提升規劃深度與延續性。

圖、本學會鄒篪生顧問進行總結回饋

最後由學會也說明第二階段「科技融合策略工作坊」之規劃方向,屆時將邀請橫跨AI、感測、設施、自動化、資源循環等領域之科技單位專家,針對本次提出之情境草案進行技術整合與可行性評估,進一步研商跨域合作共識。

本次「農糧產業情境探索工作坊」集結超過60位全國農糧產、官、學界意見,不僅強化研究群的整合能量,更確立「情境先行 × 策略導入 × 跨域整合」的規劃邏輯,為未來臺灣農業奠定更具彈性與創新的發展基礎。